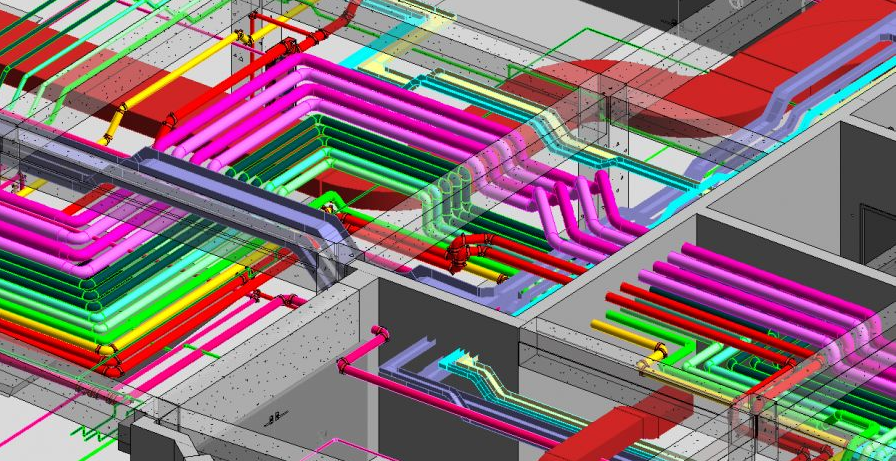

bim工程師建模火神廟,revit鐵塔建模

1959年的人民電影院

1959年的人民電影院上世紀70年代放電影

德州市政府1949年春節文藝隊全體演員合影

1934年評書界七賢(福坪安、劉恩慶、金杰麗、李琴湘、周坪鎮、張誠潤、陳田和)

早年間娛樂項目很少,德州人最喜歡的就是觀戲、聽書、看電影,俗稱“老三樣”。

繁榮的戲劇演出

明清時期,德州依靠運河漕運迅速崛起,經濟繁榮帶來了文藝昌盛,各地戲班云集德州,當時,德州城建有城隍廟、火神廟、北廠大王廟三處戲樓,供南北各地戲班在此演出。

據考證,1767年(清乾隆三十二年),作為京劇前身的徽戲就已傳入山東,并和德州沿運一帶的梆子聯合會同臺演出。 1776年(清乾隆四十一年),皇帝南巡駐蹕德州,常年活躍在德州城鄉的徽劇社班到乾隆行宮為其演出,受到乾隆皇帝的高度贊賞。清乾隆五十五年(1790),為給高宗弘歷祝壽,從揚州征調了以著名戲曲藝人高朗亭為臺柱的“三慶”徽班入京,成為徽班進京的開始。此后又有四喜、啟秀、霓翠、和春、春臺等安徽班相繼進京。作為神京門戶的德州,不僅為必經之路,更成為四大徽班進京前休整、排練的重要場所和中轉站。

1850年(清道光三十年),道光皇帝駕崩,北京停止娛樂3年,不少梨園弟子遠走德州,德州京劇有了較大發展。在河西五里莊業余劇團的基礎上,先后成立了徐家、刁李貴、紀莊、閻屯等京劇班子,票房達十余處,票友遍布整個德州城。1880年(清光緒六年),著名京劇男旦演員“銀白桃”在城隍廟戲樓演出,轟動全城。

1917年,德州京劇進入鼎盛時期。眾多戲曲業余組織在繼承傳統并努力吸收民間藝術精華的基礎上,把民族自強、反對封建壓迫編成新劇目,在山東、河北一帶廣泛開展演出活動。 1933年,德州駐軍七十四師師長李漢章在今區交通局禮堂和城隍廟東建立了“移風社”和“國民大戲院”,專演國劇。當時京津一帶的京劇、評劇戲班常來德州演出。這年,“德州富連成”小科班在德州樂陵成立,主要學習排練、演出京劇,兼演河北梆子,培養出一大批優秀京劇演員。 1934年,“德州富連成”戲班進濟南“大觀園”第一劇場演出,頗得好評,得名“山東富連成社”。

1946年德州解放,京劇藝術在德州得到了更好的發展。堅持常年活動的業余京劇團體就有近百個。專業戲曲表演團體德州市京劇團、平北京劇團(德平)、樂陵河北梆子劇團、臨邑縣一勾勾劇團等,整理了大批傳統劇目,排演了許多新編歷史劇和現代戲。“四大須旦”“四大名旦”“四小名旦”等眾多著名京劇表演藝術家都曾在這里登臺演出;著名京劇表演藝術家李和曾,便是在德州唱紅而走向全國的;在這片熱土上,還產生了白玉昆、張春山等一批著名京劇表演藝術家。

熱鬧的“說書碼頭”

九達天衢,運河之水,賦予了德州“米碼頭”“貨驛站”等美譽。殊不知,過去德州還有個名字叫“書碼頭”,即“說書碼頭”。尤其是清末民初,德州城中的大小書場很多,上百家是起碼的,聽客云集。

書場的前身,其實就是茶館內說書的場子。舊時上午熱鬧的茶館,午后便冷清下來,可爐火依舊旺,桌椅也現成,不請上一位說書先生來說一下午,生意便少了許多。到這些小茶館來說書的先生,不是剛剛滿師出來歷練的新人,便是說“漂”了的藝人(當年說書,一年到頭如果中途說到聽客跑掉而停書,就叫“說漂了”),他們的要求不高,茶館一下午賣七八十個聽客,一天下來他們也可以分到一兩元的收入,約合現在的20元左右。好在場東免費提供住宿,自己吃的也簡單,維持生活不在話下。

1928年,邑人賀風山等在城隍廟東廂房興辦“同友茶社”,內設茶座茶凳,有100多個座位,由天津請來表演隊伍,主演是樂亭大鼓演員張云芳,首場演出轟動州城,為德州建立固定書場之始。稍后,邑人付立山在中山市場內開設書場,有100個座位。 1933年,在火神廟南,德縣進德分會西(今迎賓南路附近),先后出現了書場數所,演出曲藝、皮影等。 1946年,德州解放,書場大部分關閉。

1948年,藝人張太泉在火車站南側搭建100余人的簡易書場,說唱西河大鼓;張玉芳在火車站北側,開設容納80余人的書場,由演員徐浩嵐當家,主說評詞;范景堯則在中山市場內恢復了原付立山書場。 1953年,張太泉、范景堯先后將書場遷于今解放路新華書店位置和東方紅布匹批發市場位置。 1958年,拓寬東方紅路時均被拆除。 1959年,市政府投資在今南小市位置興建了德州市曲藝廳,兩層150平米,設有連幫椅,可容納聽眾200多人,是當時最大的書場。繼而,又分別在黎明街、西街(今曙光浴池附近)設立可容納百人的書場兩處。 1960年在今東方紅旅館附近設有夜市露天出場,四五個場地同時進行,互相較勁,每個場地每天演處三四場,日均聽眾2000多人。

那時,早上忙碌的家庭婦女,到下午空閑時便會到書場聽書,而且一般是帶了孩子去。可小孩聽不懂書,就會吵鬧。好在書場里有各種瓜子、花生等小吃,孩子們一有了吃食便安靜下來,大人們也就可以安心聽書了。這些從小為了貪“吃”隨大人進書場的孩子,耳濡目染后對聽書也有了興趣,長大后也慢慢成了書場中的常客。這好比聽客無意中培養了新生代聽眾,聽客源源不斷,書場的生意也隨之興旺。大部分書場聽客坐的是條凳,中間是一張正對書臺的長臺子,俗話叫做“狀元臺”。坐在狀元臺邊的都是資深的老聽客,說書先生對這些老聽眾是不敢得罪的,因為這些老人非常挑剔,一不留神說漏了嘴當場就會“現開銷”提出批評。

最初的無聲電影

1928年5月,德州的國民黨駐軍方振武部在柴市街街頭放映了無聲電影,放映設備僅為16毫米的手搖放映機,但這是德州第一次電影放映,當時萬人空巷,爭睹奇觀。

1938年,侵華日軍將德縣進德分會的移風社更名為“德光劇場”,這是德州最早的電影院,劇場使用日本產的羅拉牌35毫米座機,由兩臺放映機及其附件組成,能連續放映,同時配備了還音系統,能放映有聲電影。該劇場每天晚上放映1場,其中6天放映中國影片,由華北電影股份有限公司供給;星期日放映日本原版影片,專供日本人觀看。首映式放映的是有聲日本影片《獨眼龍東征》。曾經放映的國產影片有《盤絲洞》《海誓》《兒女英雄》《梁山伯與祝英臺》等。 1945年日本投降,德光劇場的放映機鏡頭被隨軍撤走,加之電廠在戰爭中被破壞,放映活動停止。

1946年解放后,市民宋世昌接管“德光劇場”,由大眾劇團演出。

1949年,由德州市民政局、工商聯合會投資,對原德光劇場進行了修復,并改稱“人民電影院”,購置了1套用無聲改裝的德國產老百代放映機,添置了能容納800人的坐席,于當年12月份正式開業,首映式放映的是《腸斷天涯》。

囗王德勝

“德州旅游”推廣合作(長按可復制):

手機微信:13675345606

QQ:332906958

如果你喜歡這篇文章,朋友圈讓更多人看到吧~

想爆料?請登錄《德州旅游網》(https://lvyou.dezhoudaily.com/)、撥打新聞熱線0534-2562859,或給QQ:332906958 留言提供新聞線索。

免責聲明: 本站提供的任何內容版權均屬于相關版權人和權利人,如有侵犯你的版權。 請來信指出,我們將于第一時間刪除! 所有資源均由免費公共網絡整理而來,僅供學習和研究使用。請勿公開發表或 用于商業用途和盈利用途。

本文鏈接:http://www.whxzws.com/bim/34895.html

發表評論