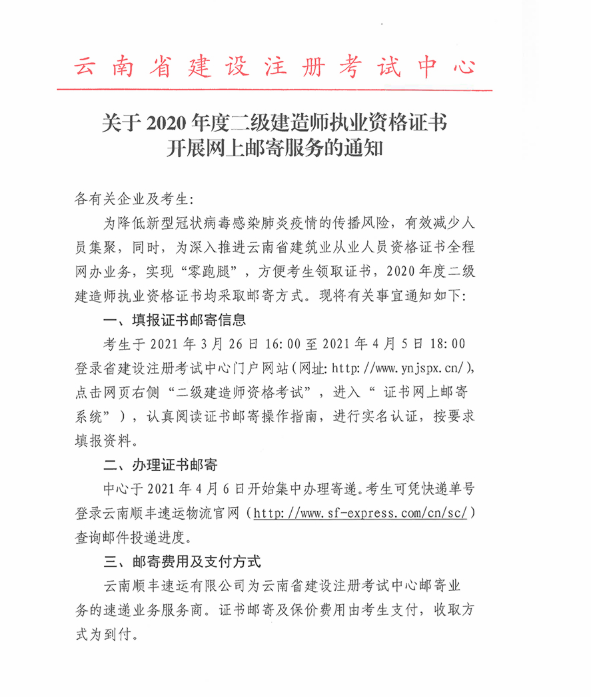

園林二級建造師證書,園林二級建造師證書有什么用

《一生充和》

2017年10月04日 星期三 北京青年報

◎作者:王道 ◎生活·讀書·新知三聯(lián)書店 ◎2017年4月出版

張充和出身名門,是蘇州園林走出來的大家閨秀,精書法,工詩詞,善昆曲,以通馭專,自成大家。充和一生顛沛流離,生于上海,長在合肥,求學(xué)北平,輾轉(zhuǎn)昆明,遠赴美國,用她自己的話說:“我什么事都經(jīng)過,我不大在乎,沒有什么了不起的事。”正是這份淡定與豁達,讓她身歷百年滄桑而自成高格。

充和曾一度把更多的時間給了兩個孩子,只是她突然發(fā)現(xiàn)自己的思維已經(jīng)跟不上孩子了

在1957 年,已過不惑之年的充和迎來了新的人生,她和漢思擁有了第一個孩子,洋娃娃,英文名Lan,中文名“以元”。“和以致福”,這是合肥張家的輩分,雖然是洋娃娃,充和還是按照舊時輩分為兒子取了名字。正如同她將先生漢斯的名字改為了“漢思”一樣,其中必然寄予了什么。一元復(fù)始,萬象更新。為了這個孩子,充和曾一度想過辭職,“寄上兒子以元(洋名Lan)照片三張,便知我為什么無暇寫信了,我仍工作,白天孩子寄在人家,下半年如無好人家可寄,就只得辭職回家了”。1959 年夏,傅漢思從加州大學(xué)辭職,轉(zhuǎn)到斯坦福大學(xué)教中文,他們的生活才稍微穩(wěn)定一些了,充和才得以暫時辭職帶以元。“以后暫時不做事,以元正是淘氣的時候,教育亦是重要時期,如我做事,他的教育健康都成問題。如能抽出時間來練字畫畫就是幸福了。”

咿呀學(xué)語的以元已經(jīng)能夠清楚吐字了,他斷續(xù)地喊出了中文的哥哥、姐姐、舅舅、伯伯、阿姨,只是一聽到充和唱起憂傷的曲調(diào)就莫名地流出眼淚,可謂心有靈犀。沒多久,充和一家搬到加州Palo Alto,家里又添了個女孩,“名叫以謨,比以元更健壯,第二個有了經(jīng)驗也照顧得不錯,我是早罷了工作,專在家燒鍋煮飯,漿洗衣服,似乎比在外面做事時忙得多。但是精神上十分愉快。……大概我們不會再有孩子,也不再需要了。漢斯在斯坦福教書,薪水剛夠吃住……以謨的謨字是紀(jì)念我們朱老師謨欽,字樸石。我得他益處不淺,可惜已去世。無以為報,即將她命名如此。以謨也是大眼,但胖得很,如將來不瘦下去,很可憂慮。很像漢斯的小妹妹,典型的不甚秀氣”。

此后,充和一家四口搬家多次,漢思專心教學(xué),充和家里家外帶著兩個孩子,她堅持教他們漢字,“現(xiàn)在是早上五點,我起來為以元寫字塊,他已認(rèn)了八百單字,二百多復(fù)詞,共千余字了。今天是正式教他‘采采芣苡’,以后選《詩經(jīng)》中容易的教他,似乎比唐詩還容易解釋。漢思只是擔(dān)心他小腦筋弄壞,他這個腦筋太活躍,若不給他記住點字,就只出主意做淘氣的事。他很喜歡讀詩,我也問過醫(yī)生,他們都說不必強迫,隨其自然。累時就不認(rèn)字。在兒子以元的“關(guān)關(guān)雎鳩”“桃之夭夭”聲中,以謨也跟著學(xué)習(xí)朗誦漢字詩歌。只是兩個孩子也不時調(diào)皮搗亂,充和有時會稍微教訓(xùn)他們一下,以防事態(tài)惡化。

以元對機械類的東西很感興趣,喜歡冒險,常常動手拆裝東西,只是囿于經(jīng)濟狀況,家里總不能滿足他的渴望。有一次小家伙在商場里看中了一輛四門卡車,想買,就趴在充和的耳邊輕輕說了,但充和紋風(fēng)不動,四歲的小家伙就自顧自地說:“吃重要,穿重要,玩不重要。”說時眼圈紅了,自己克服了欲望,但充和幾乎心碎了:“我第一次被他感動。平時總是我不順從他們,有時我覺得也太兇了些,可是你不知道美國的商場里,除了女人就是孩子的東西,若不是我兇,這點薪水連飯都不要吃了。”

充和這樣的要求,對于并不懂事的孩子來說,他們可能只是覺得有趣、好玩,但是當(dāng)有一天他們長大后,他們一定會理解母親為什么希望全家都能緊密地與中國、與中國文化聯(lián)系在一起,似乎那就是冥冥之中注定的根系。(連載二十八)

《一生充和》

2017年10月05日 星期四 北京青年報

◎作者:王道 ◎生活·讀書·新知三聯(lián)書店 ◎2017年4月出版

“張充和出身名門,是蘇州園林走出來的大家閨秀,精書法,工詩詞,善昆曲,以通馭專,自成大家。充和一生顛沛流離,生于上海,長在合肥,求學(xué)北平,輾轉(zhuǎn)昆明,遠赴美國,用她自己的話說:“我什么事都經(jīng)過,我不大在乎,沒有什么了不起的事。”正是這份淡定與豁達,讓她身歷百年滄桑而自成高格。”

充和總善于在日常里尋找詩情,在尋常里發(fā)現(xiàn)畫意

到美國多年后,充和做菜的水平大為提高,只是平時忙于生計無暇烹制,只有客人來時才賣勁做幾樣。欣慰的是,漢思和孩子們都不算挑嘴,以前在國內(nèi),充和對吃上頗為講究,尤其是注重口味和烹飪方法,“我現(xiàn)在不挑嘴了,肥肉也吃了。不過覺得膩一點。但是誰做呢,還得自己做,做了就又不想吃了。普通洋人不大吃豬肉,尤其是怕皮,漢思見到就是命,獅子頭也是命。可是六七年來我就做了一次,是上次李濟之來了,點了我的獅子頭,吃后剩下的吃了兩天。我們總是一個菜翻來覆去地吃,省得做菜,實在沒有工夫”。現(xiàn)在她不但不挑嘴了,還像當(dāng)年總舍不得剩飯的張家保姆一樣惜食,“總是他們不吃的我吃,像高干一樣,否則就得甩了”。1961 年她致信宗和:“這些美國生活大概你們有的可想,有的亦無法想象。從文多年前來信說‘我們都無法想象你們的生活’……可不知若非身受,卻不知苦多甘少。”

充和總善于在日常里尋找詩情,在尋常里發(fā)現(xiàn)畫意。居于美國西部時,前途未卜,生活簡陋,但到底還有自然的景象:“我現(xiàn)在要描寫一點我的住處。風(fēng)景不差,小山谷叫做夜貓澗,坐山面澗,屋子四周一道木欄,隔不住山色,此處不是文化區(qū),但野趣橫生,有鳥鳴,有馬嘶,汽車路過也不鬧。我們的地皮有100 尺×50 尺大。園子總夠忙,回來就忙著拔草,花倒是一年四季都有,玫瑰有四五棵,太費人工,我沒有栽培得好,所以雖有也不大。有一株老橡樹,現(xiàn)在我們都在樹蔭下寫東西。屋內(nèi)不舒服。我們種了梅樹(冒充的)、楓樹倒是正東方的,甚美。去年插的垂柳,今年也有一人高了。其他洋花洋草,我也不知道怎么種。”

工作之余,打掃家里,充和與漢思兩人各有分工:“漢思用機器吸屋子的灰,換床單子,我管洗衣。下午就在園中工作。大概一周的工作就是做園子工作最快樂的。鋸樹,挖土,搬運石塊來擋住土,我們有玫瑰、劍南、蝴蝶花……現(xiàn)在菊花已經(jīng)有尺來高了。我的手氣種菜不利,種花無一不利。我買了香菜的種子,種出的真可笑,莧菜也種不出,但是我還得再實驗幾次。”

生活一直維持到1959 年,他們到美國已經(jīng)十年了。傅漢思拿到了博士學(xué)位終于進入斯坦福大學(xué)任教,此時充和稍微松了一口氣。她休整了兩年。家庭、孩子、未來,充和太累了,她要好好地理一理思緒。就在充和休整期間,1961 年,好消息又來了,耶魯大學(xué)東亞系聘請傅漢思任教——副教授,由此,充和舉家移居康涅狄格州,定居漢姆頓。從美國西部搬遷到近紐約的繁華地區(qū),生活、學(xué)術(shù)研究似乎都便利了很多,很快充和也被耶魯大學(xué)聘任,新開昆曲、書法課程。只是充和并不為此感到太樂觀,她對開始講演昆曲時的哄笑、誤解,以及同胞的不了解記憶猶新。她要自己更“入戲”。到美國沒有幾年,充和就考了駕照,“我學(xué)會了開車,經(jīng)過考試得到了開車證。這是第一件事,感到自由了,否則漢思這次開刀我就糟糕了。三公里以外才是公共車子”。

20世紀(jì)五六十年代,充和即開始使用洗碗機、電氣灶、烤箱、割草機、冰箱等,還可以在家里觀看電視。充和發(fā)現(xiàn),機械化、電氣化的好處,可以節(jié)省時間和生活成本,同時還可以了解新的信息。她尤其喜歡看一些新式技術(shù)的片子,如科技類。有一次她和漢思看了有關(guān)醫(yī)療科技的片子,認(rèn)為最有價值,“是一個九歲的孩子開刀補心房,是一面在開,一面在放送,把周身的血放在另一個機器里用人造心臟代替工作,醫(yī)生護士共六人,配合得天衣無縫,醫(yī)生的手指如何進到心臟里面去,我都看得清楚。這片子醫(yī)學(xué)會準(zhǔn)備了三個月,現(xiàn)在這孩子已十五歲了。這種心房有缺口的孩子沒有精神,不能跑路,一到發(fā)育時就非死不可。自從這種人造心臟發(fā)明(是斯坦福大學(xué)醫(yī)院的一個醫(yī)生發(fā)明的),救活了無數(shù)孩子”。(連載二十九)

《一生充和》

2017年10月06日 星期五 北京青年報

◎作者:王道 ◎生活·讀書·新知三聯(lián)書店 ◎2017年4月出版

“張充和出身名門,是蘇州園林走出來的大家閨秀,精書法,工詩詞,善昆曲,以通馭專,自成大家。充和一生顛沛流離,生于上海,長在合肥,求學(xué)北平,輾轉(zhuǎn)昆明,遠赴美國,用她自己的話說:“我什么事都經(jīng)過,我不大在乎,沒有什么了不起的事。”正是這份淡定與豁達,讓她身歷百年滄桑而自成高格。”

裊裊之音,來自遙遠的國度,橫跨著深遠的太平洋,但孩子似乎還是聽懂了什么

雖然生活艱難,充和還是盡可能地利用在美國生活的超前和便利為國內(nèi)親友郵寄有利身體的用品。在科技較發(fā)達的國家,她突然感受到了自己思維的變化:“我總覺得我跟著孩子們一同長。多少事他們知道的,我不知道,舊的文物我最喜歡,新的機器我更喜歡,我在這兩種文化中享受(很多因兩種文化沖突而煩惱不盡)好了。”

充和所說的享受應(yīng)該也包括她的付出,尤其是對昆曲的付出。現(xiàn)實生活如同一折一折的昆曲,有時會結(jié)著伴一排排地傾軋過來,充和要一個個去應(yīng)對解決。有段時間,充和自發(fā)感嘆,憶起從前到張家來幫工的傭仆,自覺與之相差無幾,“漢斯同我這十二年的生活要是同過去比一下,我還不如當(dāng)日的老張,漢斯不如當(dāng)日的金榮黃三之類。我們除了做粗事外,還得做辦公室教書的工作。從買到做洗地板到做園子,又豈是一兩件機器能代替的”。

經(jīng)濟緊張,充和首先在伙食上下“功夫”:“我們的飯桌上若無客人,總是一個菜,葷素一起。早飯是麥片一樣,有時面包(雞蛋一星期一次)。午飯是冷食,吃點生菜面包。晚上才真正是一頓熱食,有時飯有時下點面條。但是總是吃得夠。孩子們第一,我們第二。在加州水果便宜,我們便不炒素菜,這兒水果貴,素菜也貴,譬如一棵白菜要四毛,我們便吃罐頭素菜,因為養(yǎng)料是一樣,味道真是糟。我們到東部后,買了個refrigerator,這樣在一切食物上可以省錢,到菜市去,記得減價而好的肉或素菜或水果,買回來凍起來,可以擱到三個月或一年。但必須有這種常識,某種東西可以凍,某種不可以凍,凍時必須有預(yù)先準(zhǔn)備,怎樣切,怎樣裝包,怎樣煮一煮,或在開水中過一道。各有不同,也是專門的學(xué)問。否則解凍時不能吃就糟蹋了。這樣一來,我們每月可以省二十元左右。可是這freezer 是二百六十元買的,分期付款,一年多可付完,就是一年后在食品才可以省錢。”

當(dāng)充和有了第一個孩子后,她突然發(fā)現(xiàn)了一件奇妙的事情,關(guān)于昆曲的。充和雖然沒有明確的信仰指向,但冥冥之中她還是信一些東西的。

以元現(xiàn)在是二十三個月不到,會說斷句話,中英文全來,在家里總說中文,不怕生人,尤其是男人,最喜歡開大車及泥水匠等,其次是普通男人,見到女人就躲到漢斯兩腿間,原因是鄰居一家有四五個女孩子,有一天見到以元,就從山頂上沖下來,像似戰(zhàn)場沖鋒似的,一窩蜂來同他玩,他嚇得大哭,從此連經(jīng)過都怕。他會叫所有家屬的稱謂,如伯伯,阿姨,舅舅,姐姐,哥哥等等,而且有幾個字帶合肥音。上次代廣耀來總很喜歡跟他玩,所以舅舅開始從那時叫起。

昆曲我也不敢開口,從以元三個月起,我一哼,他就傷心,現(xiàn)在還是一樣。徐櫻說也許是那個昆曲鬼來投胎。記得小龍幾個月只是哭“都只為相思縈繞”一曲,但不久也就停了,以元聽另外怨傷感嘆之曲(不管是哪種文字)都要傷心流淚,豈不怪哉。

裊裊之音,來自遙遠的國度,橫跨著深遠的太平洋,但孩子似乎還是聽懂了什么。昆曲本身有時并不需要理解詞意,有時連故事也可以忽略,其韻律本身就是故事,就是傳奇。充和唱曲時一定蘊含著對家國的情愫,這曲本身,便蘊含著東方家國的豐富世界。以元一定是聽懂了什么,那看似與他尚沒有太大關(guān)系的鄉(xiāng)音,還有那太過于陌生的楚腔吳調(diào)。但不論如何,這一切將和他產(chǎn)生必然的關(guān)聯(lián),就如同母親和兒子。(連載三十)

免責(zé)聲明: 本站提供的任何內(nèi)容版權(quán)均屬于相關(guān)版權(quán)人和權(quán)利人,如有侵犯你的版權(quán)。 請來信指出,我們將于第一時間刪除! 所有資源均由免費公共網(wǎng)絡(luò)整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究使用。請勿公開發(fā)表或 用于商業(yè)用途和盈利用途。

本文鏈接:http://www.whxzws.com/erjian/35898.html

發(fā)表評論